脳卒中で半身マヒになられた方は自主トレでどんな事をされてますか?

脳卒中や脳梗塞の自主トレでは間違った方法を繰り返す事で逆に悪化させてしまう可能性があるんです。

今回は脳卒中、脳梗塞向けのおすすめリハビリと自主トレ「股関節・体幹」編についてです。

前回の「肩・肩甲骨」編でお伝えした、体の中心から遠い部分(手先・足先)を動かすには、「体幹の安定性」が必要であること、そして「過剰に力を入れると逆に悪化させて、特定のパターンが強くなってしまう」というお話をしました。

足を動かす時も手と同様にまず、体幹の安定した働きが必要になります。

そこで、今回は「足」を効率的に動かす為に必要な「股関節・体幹」を中心に脳卒中、脳梗塞でおすすめリハビリ、自主トレを紹介していきます。

脳卒中、脳梗塞向けのおすすめリハビリと自主トレ「肩・肩甲骨」編はこちら

脳卒中の自主トレで注意点すべき点

脳卒中では過剰に力が入り一定の方法に緊張が高くなることで「足では伸びる方向へ特徴的なパターン(痙性:ケイセイ)が出現し易くなります」。

さらに無理に力を入れた動きを繰り返す事で「伸びる」「突っ張る」痙性がどんどん強くなっていきます。

この伸びる痙性は股関節や膝を曲げる、足首を上がり難くするといった問題を引き起こします。

そして、力を入れた時に伸びて、突っ張ってしまう事で「歩く」「立つ」といった日常生活に大きな支障をきたすのです!

このように過剰な力を入れる事で足が伸びてしまうといった、脳卒中後遺症の特徴的なパターンを考慮し、効果的な自主トレが行えるようにお伝えさせていただきます。

脳卒中の自主トレ 体幹・股関節

脳卒中のオススメ自主トレ パート1

- 仰向けになり両膝を立てます

- 踵で床を踏んで、お尻とお腹に力を入れながら床からお尻を上げます

- お尻とお腹の力を抜かずに上げ下ろしを繰り返します

*図1-2の様に高く上がりすぎると背中や首に過剰な力が加わってしまいます。

*麻痺していない側の足で強く蹴ってしまいがちですが、お尻が持ち上がらなくてもいいので、麻痺側の足をしっかり使いましょう。

効果

脳卒中では麻痺側の股関節周りの筋肉が衰えがちです、この動作は伸びる痙性を抑え効率的に股関節周りのトレーニングが可能です!!

脳卒中の自主トレーニング パート2

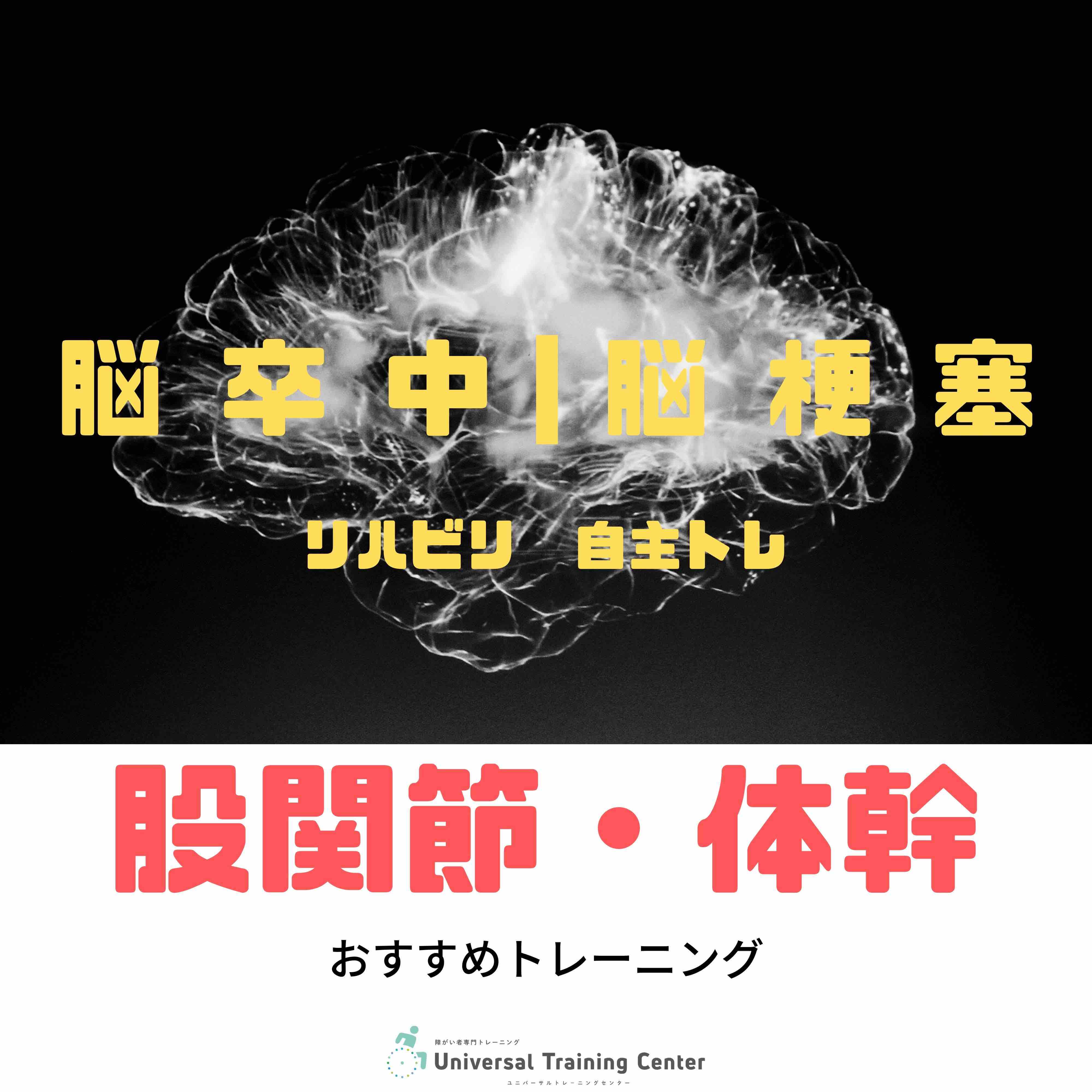

- 四つ這いの姿勢から状態を起こして両膝立ちになります

- 肩、膝、股関節が真っ直ぐな姿勢になるように保ちます

- 余裕がある方はお尻を上げ下ろし(スクワット)を繰り返します

*この動作でもしっかりと麻痺側の足へ体重をかける意識をしましょう。

*不安定な方は椅子やテーブルを掴んで行なってください。

*図2-2の様にお尻が下がり腰が反った姿勢にならないように注意してください。

効果

この動作によって特徴的な伸びる痙性を抑えながら、体幹と股関節のトレーニングが可能です!

脳卒中オススメ自主トレ パート3

- 両肘を伸ばして、麻痺側の股関節で体重を支え四つ這いの姿勢になります

- 四つ這いの姿勢から背中を丸める、反る動作を繰り返します

*背中を丸める時は手を床に押して肩甲骨を広げ、息を吐きます(図3-1)。

*背中を反る時は肩甲骨を寄せて、息を吸います(図3-2)。

*肘を伸ばした状態での四つ這いが難しい場合は「肘つき」で同様の動きを行なってください。

効果

この動作によって体幹ー股関節ー骨盤の安定性、連動性が高められます!

まとめ

いかかでしたでしょうか?

ブリッジ動作や膝立ちのように体幹や股関節周りの筋肉からトレーニングしていく事で、足が伸びてしまう特徴的な痙性を軽減することができます。

また、膝や足首を動かすには股関節や体幹の安定性がとても重要になる為、今回ご紹介したおすすめのトレーニングで効率的にトレーニングしていきましょう。

- 膝、足を動かすには体幹や股関節の安定性が重要

- 脳卒中の「足」では伸びる方向に痙性が入りやすい

- 過剰に力を入れすぎない

- 痛みが出ない範囲で行う

- 動作はゆっくりと行う

脳卒中では腹部や股関節の前が硬く常に体が曲がった状態になりやすい為、すでに体が硬くなっている方は、今回ご紹介したトレーニングを行う前にうつ伏せなどでストレッチをしてから行うと良いでしょう。

以上を念頭に置き、日々の身体のケアを行ってみてください。

参考文献

- 回復期脳卒中患者の麻痺側上肢の近位機能と日常生活における上肢スキ ルの関係

- 脳血管障害片麻痺患者の上肢に対するアプローチ

- 片麻痺の体幹の崩れ